六月炽阳燃激情,文化薪火永相传。6月13日晚,南通大学历史文化学院(法学院)在恬园“一站式”学生社区正式启动爱国同心教育实践项目——“千年瑰宝映同心,民族团结谱新篇”民族记忆立方体系列活动。作为该项目核心子活动,本次实践以“文物+疗愈”为创新视角,通过沉浸式文化体验打造“家门口”的文化盛宴,让历史文脉与民族精神在青年手中焕发新生,谱写新时代民族团结的青春篇章。

活动在彝族舞与古典舞的交融中拉开帷幕。董莹莹同学以翩跹衣袖勾勒山河画卷,孔晨轩同学用轻盈舞步演绎华夏春韵,一刚一柔间架起古今对话的桥梁。主持人深情阐释:“舞步踏响山河韵,同心共绘团结情!”这场跨越地域与民族的舞蹈盛宴,正是中华文化“各美其美,美人之美”的生动注脚,也是学院“思政+艺术”育人模式的创新实践。

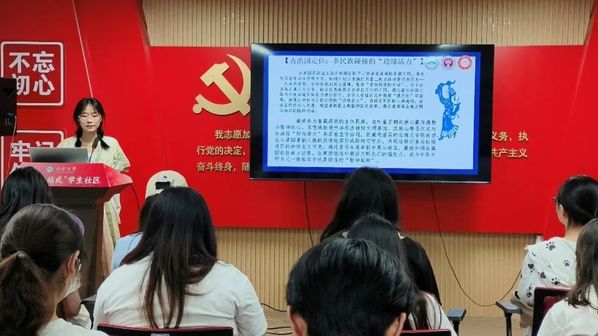

在“文物疗愈”主题讲解环节,佟慧莹同学以内蒙古草原文物为引,解读鹰形顶金冠饰的草原霸权密码、辽代捍腰的农耕游牧文明对话、清代东布壶的民族融合印记;简宇洁同学则通过古滇国青铜器与藏戏面具,揭秘南方丝绸之路的贸易网络与精神信仰。每一件文物不再是冰冷的器物,而是承载民族记忆的“疗愈师”,让参与者在历史回响中感受文化共情,实现“以文化人”的育人目标。

“匠心传承 指尖非遗”沙龙将活动推向高潮。苗银冰箱贴叮咚作响,敲打出星辰与民族的对话;螺钿碎片在月光下绽放,拼贴出海洋与陆地的交融。参与者亲手制作非遗作品,将匈奴金冠的豪迈、滇国乐舞的狂欢、蒙古族器物的精巧融入指尖,让民族团结精神在创作中具象化,实现“文物疗愈”与“实践育人”的双重升华。

此次活动是在历史文化学院(法学院)党总支指导下,学院团委深度参与的又一次突破性实践。团队创新打造“文物为桥·同心共筑”模式,通过“徒步探秘+非遗体验+社区共建”三维融合,将实践创新转化为可感知、可参与的文化服务,让千年瑰宝在青年行动中焕发新生,为恬园“一站式”学生社区注入文化灵魂。从活动策划到现场演绎,师生志愿者以“志愿红”护航“文化蓝”。

从草原金冠的璀璨到滇国青铜的神秘,从舞蹈的韵律到非遗的温度,这场“家门口”的文化实践让民族团结精神如百川归海,汇入中华文明长河。未来,历史文化学院(法学院)将继续以文物为媒、以创新为笔,在“民族记忆立方体”中镌刻更多团结篇章,让千年文脉成为新时代青年铸牢中华民族共同体意识的永恒灯塔。